2025/08/19

なすをおいしく食べよう!調理するときのポイントを紹介

なすは、焼きなすや煮浸しなどの和食から、パスタや煮込み料理などの洋食にもおなじみの野菜です。なすの種類や、選び方、調理のコツをご存じでしょうか。ここでは、なすの地域ごとの呼び方、保存法まで、知っておくと役立つ情報をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

1. なすってどんな野菜?

なすは「ナス科ナス属」の野菜です。同じナス科には、トマト・ピーマン・じゃがいもなどがあります(注1)。なすは90%以上が水分で、皮に含まれる紫色の色素「ナスニン」は、抗酸化作用があるポリフェノールの一種です(注2)。

調理法によって、味や食感が大きく変わるのも魅力のひとつです。油を使って焼いたり揚げたりすれば、とろりとジューシーな口当たりに、煮込めば味がよく染み込みます。一方、マリネや浅漬けにすれば、生のなすならではの歯ざわりが楽しめます。

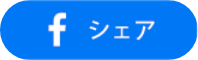

なすには多くの種類がありますので、代表的なものをご紹介します(注3,4)。

中長なす

:長さ12~15cmで、日本全国に広がるたくさんとれて作りやすい品種。どんな料理にも合う

長なす

:長さ20~25cmで、西日本や東北で作られている。煮崩れしにくく煮物に向いている

丸なす

:丸っこく果肉がしっかりしており、田楽や煮物に向いている。東北~北陸、関西で作られている

米なす

:ヨーロッパやアメリカの品種を日本向けに改良した、ヘタが緑色の品種。バター炒めなどにおすすめ

なすを選ぶときのポイントは、ヘタやガクがピンとしているものを選んでみてください。皮にツヤとハリがあり、傷や変色などがないものがおすすめです(注2)。

なすは地域によって呼び方や種類が異なります。たとえば、関東では「なす」、関西では「なすび」と呼ばれることがあります(注5)。また、京都の「京賀茂なす」、新潟県の「十全なす」など、その土地ならではの品種もあります(注6,7)。

2. なすを調理するときのポイント

切ったなすの断面が空気に触れると変色しやすいため、なすを調理するときは、水にさらして「あく抜き」をすることがあります。一方で、油で揚げたり炒めたりする料理は、あく抜きをしなくてもおいしく食べられます。

なすには「グアニル酸」という、うま味成分が含まれており、加熱によってさらにうま味が増します。炒めたり煮たりすると、トロッとした食感となすのうま味がよく感じられるでしょう(注8)。

さらに注目したいのが、かつお節との組み合わせです。かつお節に含まれる「イノシン酸」と、チーズやトマトなどに含まれるの「グルタミン酸」、なすに含まれる「グアニル酸」の3つのうま味成分を組み合わせることで相乗効果が生まれ、さらにうま味が引き立ちます(注9)。このほか、なすは冷やしてもおいしく食べられる野菜です。煮浸しを冷やしたり、生のまま浅漬けにしたりすれば、さっぱり食べられるでしょう。

3. 管理栄養士おすすめ!なすをおいしく食べる方法

なすの旬は8月頃です(注2)。暑い季節に、火を使った料理を作るのは大変ですよね。そんなときにおすすめなのが電子レンジ調理です。なすをラップで包んで加熱すれば、トロッとした蒸しなすが簡単に作れます(注10)。また、塩やしょうがで浅漬けにすれば、箸休めにぴったりな副菜になります(注11)。

冷暗所や冷蔵庫の野菜室で保存するときは、水分の蒸発を防ぐためラップに包んで保存します(注12)。なお、なすは冷凍保存も可能です。生のまま丸ごと冷凍して、使うときには室内で5分ほど置いてから炒め物や煮物にご利用ください。解凍して水気を絞れば、お浸しにもなります(注13)。また、調理してから密閉容器に入れて、冷凍保存することも可能です。そのときに合った方法で試してみてください。

なす特有のえぐみが気になる場合は、かつおだしで下茹でするのがおすすめです。茹でることでなすの細胞が壊れてあくが出やすくなり、さらにかつおだしのうま味で食べやすくなります(注14)。

なすは水分が多い野菜で、たくさんの品種があり、それぞれにおいしい食べ方があります。また、かつお節とも抜群なので、ぜひ組み合わせて食べてみてください。

この記事の監修者

荒井名南 (あらいめいな)

管理栄養士、フードスペシャリスト、健康食育ジュニアマスター、離乳食アドバイザー

保育園での給食運営や食育指導を経て、「親子のしあわせごはん」をテーマに食育やアレルギー食に関する執筆・監修、中心のレシピ提案などを行う。

参考文献

注1) 農林水産省「野菜の「科」を調べてみよう」(農林水産省)

注2) JAグループ「とれたて大百科」(JA)

注3) 独立行政法人農畜産業振興機構「今月の野菜 なす」(独立行政法人農畜産業振興機構)

注4) 農林水産省「ナスのいろいろな種類」(農林水産省)

注5) 国立国会図書館「レファレンス協同データベース」(国立国会図書館)

注6) 農林水産省「第165号:京賀茂なす」(農林水産省)

注7) 農林水産省「新潟の伝統野菜「なす」をご存じですか」(農林水産省)

注8) 農業技術研究機構野菜茶業研究所「調理を考慮したナスの品種特性評価」(農業技術研究機構野菜茶業研究所)

注9) ヤマキ かつお節プラス®「かつお節をかけるだけ!うま味の掛け合わせで、もっとおいしく!」(ヤマキ株式会社)

注10) 農林水産省「なすの冷菜」(農林水産省)

注11) 農林水産省「なすの簡単浅漬け」(農林水産省)

注12) 独立行政法人農畜産業振興機構「今月の野菜 なす なすの需給動向」(独立行政法人農畜産業振興機構)

注13) 農林水産省「おいしさをもっと長持ちさせる「夏野菜&果物の保存術」」(農林水産省)

(参照:2025.08.14)