2025/11/18

体も心も温まる、鍋料理の魅力!さまざまなご当地鍋を紹介

寒い季節に欠かせない鍋料理は、家族や仲間と囲むことで、心も体も温まる日本の食文化のひとつです。地域ごとに具材や味わいが異なる背景には、気候や風土、そして、地域によって異なる「だし文化」があります。鍋の魅力や種類、地域ごとの特徴、かつお節などのうま味を活かしたレシピを見ていきましょう。

1. 鍋料理の魅力と主な鍋の種類

鍋料理は、多様な食材を同じ鍋の中で一緒に煮ることで、それぞれの持ち味が引き出され、調和のとれた味わいになるのが特徴です。だしのうま味をベースに、肉・魚介・野菜が各々の良さを引き出し合うとされています。そして、鍋の種類は大きく分けると4つに分類されます(注1)。

・肉鍋

水炊き、もつ鍋、ぼたん鍋など、肉を中心とした鍋。

たんぱく質や脂のうま味がだしに溶け出し、コクのある味わいが特徴です。

・魚介鍋

石狩鍋、てっちり、あんこう鍋、かやき(貝を鍋代わりにした漁師料理「貝焼き」が訛ったとされる)、おでんなど、魚介類を中心とした鍋。

海の幸ならではの奥深いうま味が楽しめます。

・野菜鍋

芋煮鍋、トマト鍋、みぞれ鍋など、野菜を主役にした鍋。

旬の野菜がたっぷりとれて、ヘルシーなのが魅力です。

・バラエティ鍋

カレー鍋、豆乳鍋、キムチ鍋、ちゃんこ鍋など、特定の食材よりも味付けや調理法に特徴がある鍋。

バリエーション豊かで、いろいろな場面で気軽に楽しめます。

鍋料理は、主役となる食材や調理法によって多彩に広がり、シーンや好みに合わせて自由に楽しめるのも大きな魅力です。

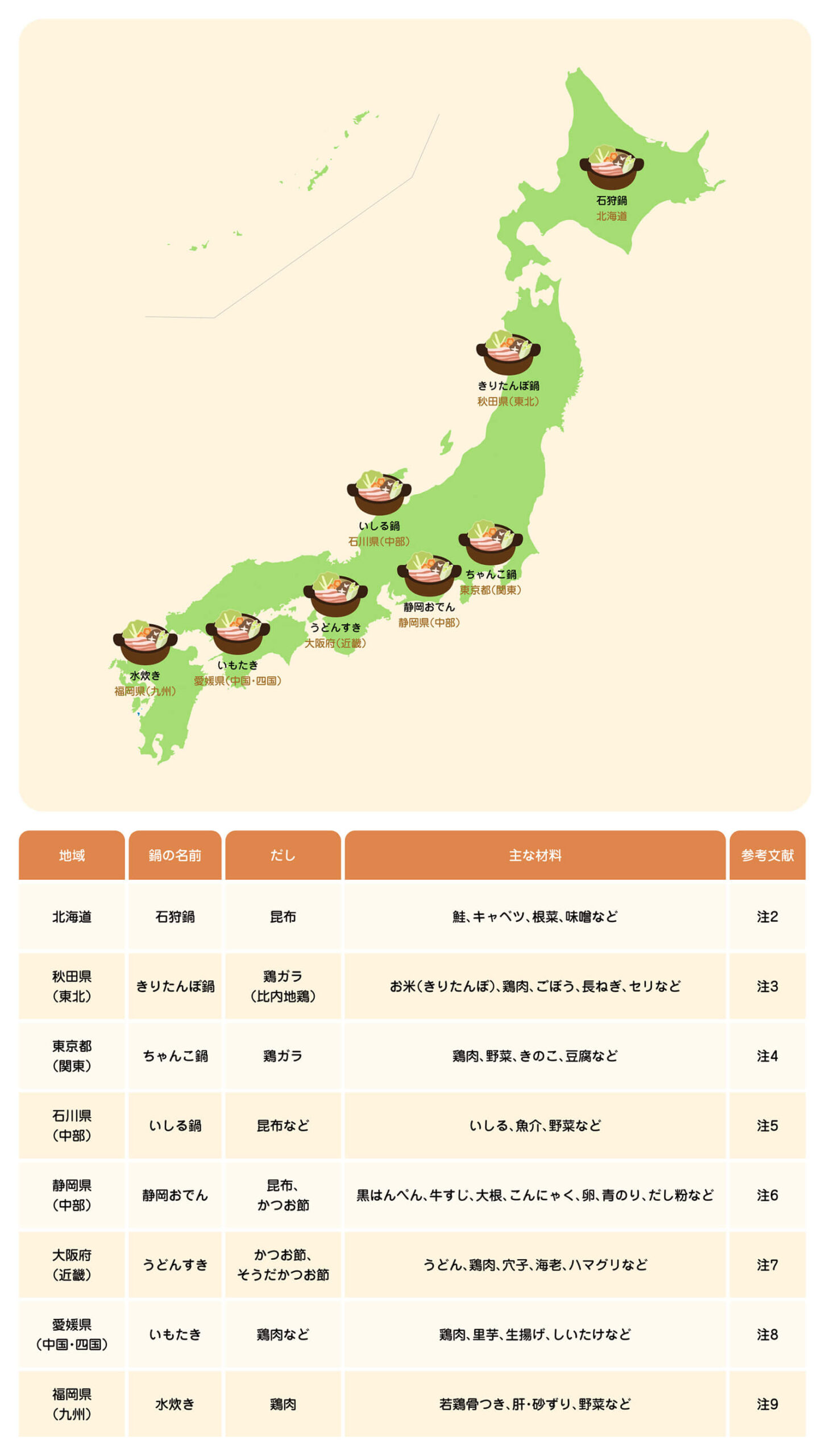

2. 地域で変わるだしと食材の種類

日本各地には、その土地の気候や風土、特産品などを活かした“ご当地鍋”が受け継がれています。鍋に使われる食材やだしには地域ごとの個性があり、それぞれに物語が込められています。日本各地のご当地鍋のだしと主な食材を見ていきましょう。

・【北海道】石狩鍋

北海道を代表する郷土料理。鮭の産地・石狩川河口の石狩町に由来する漁師料理とされ、昆布だしに味噌を加え、鮭や根菜を煮込むシンプルながらしっかりした味の鍋です(注2)。

・【東北】(秋田県)きりたんぽ鍋

新米の時期に収穫の労をねぎらって囲む鍋。比内地鶏のだしにしょうゆを加え、きりたんぽや鶏肉、野菜を煮込みます。地域の食と年中行事が結びついた鍋料理です(注3)。

・【関東】(東京都)ちゃんこ鍋

力士の食事として発展した鍋。肉や魚介、野菜を豊富に入れることでだしが出て、具材に味が染みこみ栄養価が高いおいしい鍋です(注4)。

・【中部】(石川県)いしる鍋

能登地方に伝わる魚醤「いしる」を用いた鍋。スルメイカの内臓やイワシ類を発酵・熟成させた独特のうま味が特徴で、旬の魚介や野菜を煮込むと滋味深い味わいになります(注5)。

・【中部】(静岡県)静岡おでん

黒はんぺんや牛すじなどを串に刺し、濃い色のだし汁で煮込む独特のおでん。青のりやだし粉を振りかけ、からしを添えて食べるのが静岡流です(注6)。

・【近畿】(大阪府)うどんすき

最初からうどんを鍋に入れ、鶏肉や魚介とともに煮込む鍋。季節の具材を加えるのも特徴で、春はワカメやタケノコ、夏はハモ、秋は松茸など、四季の味覚を楽しめます(注7)。

・【中国・四国】(愛媛県)いもたき

鶏肉や里芋、こんにゃく、きのこなどを煮込むのが特徴の鍋。地域の河原で大勢が集まって囲む風習もあり、秋の風物詩として知られています(注8)。

・【九州】(福岡県)水炊き

骨つき鶏肉をじっくり煮込んだ澄んだスープに野菜や豆腐を加え、ポン酢でいただく鍋。ルーツは長崎に寄港した外国船から広まり、福岡に根付いたといわれています(注9)。

このように見ていくと、鍋料理はその地域の気候・文化・行事を反映した食文化の象徴であることがわかります。そして、だしの活かし方がこれらの鍋の奥深さに繋がっています。

この冬は、地域の特色あふれる鍋をぜひご家庭でも楽しんでみてください。

この記事の監修者

尾澤 真紀(おざわ まき)

管理栄養士・公認スポーツ栄養士・栄養教諭

フィットネスクラブやJリーグクラブの管理栄養士を経験。現在は、甲子園常連校のスポーツ栄養サポートや、専門学校・高校の非常勤講師などを担当している。

参考文献

注1) ニッポン全国鍋協会「鍋とは」(一般社団法人ニッポン全国鍋協会)

注2) 農林水産省「石狩鍋 北海道|うちの郷土料理」(農林水産省)

注3) 農林水産省「きりたんぽ鍋 秋田県|うちの郷土料理」(農林水産省)

注4) 農林水産省「ちゃんこ鍋 東京都|うちの郷土料理」(農林水産省)

注5) 農林水産省「いしる鍋 石川県|うちの郷土料理」(農林水産省)

注6) 農林水産省「静岡おでん 静岡県|うちの郷土料理」(農林水産省)

注7) 関西・大阪21世紀協会「うどんすき|大阪鍋物語」(財団法人 関西・大阪21世紀協会)

注8) 農林水産省「いもたき 愛媛県|うちの郷土料理」(農林水産省)

注9) 農林水産省「若鶏の水炊き 福岡県|うちの郷土料理」(農林水産省)

(参照:2025.10.29)