2025/02/14

知っているようで知らない?炊き込みご飯と混ぜご飯の違いやアレンジ術を解説!

炊き込みご飯と混ぜご飯は、身近な家庭料理のひとつです。どちらも具材とご飯を組み合わせた料理で、季節の食材を生かしたアレンジを楽しめる一品です。今回は、炊き込みご飯と混ぜご飯の違いを「作り方」「味わい」の2つの視点から比較し、それぞれの特徴を詳しくご紹介します。各地に根付いた郷土料理についても知って、炊き込みご飯や混ぜご飯を食卓に取り入れてみましょう。

1.炊き込みご飯と混ぜご飯はどう違う?

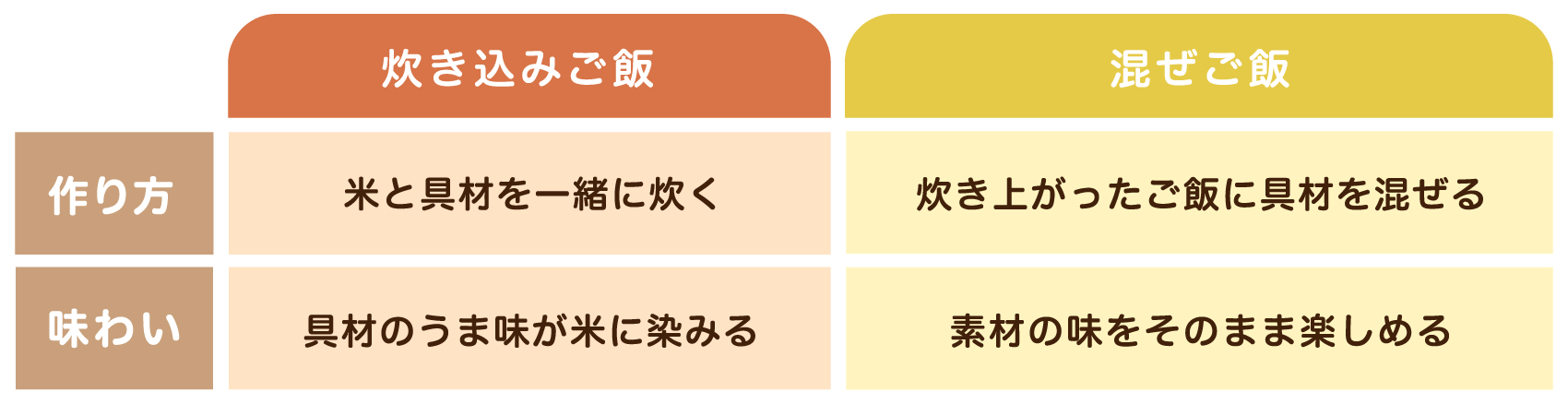

日本の食卓で親しまれている「炊き込みご飯」と「混ぜご飯」。どちらも具材とご飯を一緒に楽しむ料理ですが、作り方や味わいに違いがあります。

<作り方>

炊き込みご飯は、米と具材、調味料を一緒に炊き上げる料理です(注1)。春はたけのこ、秋は栗など旬の食材を使うことで、四季の移り変わりを感じることができます(注2)。一方、混ぜご飯は、炊き上がったご飯に味付けした具材を混ぜ合わせる料理です(注1)。市販の缶詰など手軽な食材を活用すれば、調味料を使わなくてもおいしい一品が作れます(注3)。

<味わい>

炊き込みご飯は具材と調味料を米と一緒に炊き込むため、米にうま味が染み渡ります。そのため、ご飯と具材が一体となった濃厚な味わいが楽しめるのが魅力です。混ぜご飯は具材を後から混ぜるため、それぞれの素材の味や香りが際立つのを楽しめます。

2.同じ料理でも地域によって呼び方が違う!

炊き込みご飯や混ぜご飯は、地域によって違った呼び方があります。それぞれの地方で親しまれる呼び方や特徴を見ていきましょう。

具材をたっぷり使った炊き込みご飯を「五目飯」と呼びますが、栃木県では、かんぴょうやにんじん、干ししいたけ、ごぼう、油揚げや錦糸卵などが一般的な具材で、ハレの日に作られる伝統的な混ぜご飯のことを「五目飯」と呼びます(注4,5)。

一方、関西地方では、五目飯のことを「かやくご飯」と呼びます(注6)。かやくは漢字で「加薬」または「加役」と書くそうです(注7)。

3.旬の食材で楽しむ炊き込みご飯・混ぜご飯の郷土料理

炊き込みご飯や混ぜご飯は、季節によって旬の食材を使うことで、食卓に季節の彩りをもたらします。ここでは、旬の食材で作る炊き込みご飯・混ぜご飯の郷土料理を季節ごとにご紹介します。

【春】

・たけのこご飯(宮城県)

宮城県だけでなく、全国的に食べられている炊き込みご飯です。宮城県では4月から5月半ばにかけて地元のたけのこが市場に出回り、日常のご飯や行楽弁当の主食として食べられています(注8)。

・かきまぜ(香川県)

小豆島の海や山の味覚を使った混ぜご飯です。干しエビやふき、さつまいもの茎をしょうゆなどで味付けし、炊き立てのご飯に混ぜます。400年ものしょうゆ製造の歴史がある香川県ならではの料理です(注9)。

【夏】

・梅ご飯(神奈川県)

梅干しの酸味がきいたさっぱりとした炊き込みご飯です。神奈川県の小田原地域では梅栽培が盛んで、日常的に梅ご飯が食べられています。梅干しとちりめんじゃこを一緒に炊飯し、大葉などを散らします(注10)。

・たこ飯(愛知県、岡山県、広島県など)

たこ飯は漁師飯としても知られる炊き込みご飯で、愛知県や瀬戸内海地域などでよく食べられています。また、田植えを終わらせる目安となる、夏至から数えて11日目の「半夏生(はんげしょう)」に、苗がしっかり根をはるようにという豊作の願いをこめて神様にたこを捧げたといわれており、半夏生の行事日にもたこを食べる風習があります(注11)。

【秋】

・栗ご飯(京都府)

丹波地域でとれる「丹波栗」で作る炊き込みご飯です。塩をきかせた味付けで、ホクホクとした栗の甘みが引き立ちます(注12)。

・さんまめし(山梨県)

さんまを新米と一緒に炊き込んだ一品です。秋の収穫が無事に終わった農家にとって、お祝いとして欠かせない料理です(注13)。

【冬】

・牡蠣飯(広島県)

牡蠣の名産地として知られる、広島県江田島市で食べられるようになった炊き込みご飯です。にんじんやごぼうなどを米と一緒にだし汁で炊き、最後に牡蠣を混ぜますが、米と一緒に牡蠣だけを炊き込む方法もあります(注14)。

・かて飯(埼玉県)

秩父地方を中心に親しまれている混ぜご飯です。地域や家庭により具材は異なりますが、里芋の茎を乾燥させた「ずいき」を加えるのが定番で、ごぼうや大根などの野菜や油揚げ、しらたきを炒めて甘辛く煮たものをご飯に混ぜ込みます(注15)。

炊き込みご飯と混ぜご飯のどちらも、ご飯と具材が同時に味わえて郷土料理としても愛されている料理です。ぜひご家庭でもお好みの具材を使って、おいしい炊き込みご飯や混ぜご飯を作ってみてください。

この記事の監修者

荒井名南(あらい めいな)

管理栄養士、フードスペシャリスト、健康食育ジュニアマスター、離乳食アドバイザー

保育園での給食運営や食育指導を経て、「親子のしあわせごはん」をテーマに食育やアレルギー食に関する執筆・監修、中心のレシピ提案などを行う。

参考文献 (参照:2025.01.30)

注1) ごはん彩々「炊き込みごはんと混ぜごはんはどう違うの?」(全国米穀販売事業共済協同組合)

注2) 米穀機構 米ネット「たきこみごはんの歴史」(米穀安定供給確保支援機構)

注3) 米穀機構 米ネット「さんまのかば焼きごはん しらす菜めし」(米穀安定供給確保支援機構)

注4) ごはん彩々「世界三大炊き込みご飯」(全国米穀販売事業共済協同組合)

注5) 農林水産省「うちの郷土料理 五目飯」(農林水産省)

注6) 農林水産省「野菜たっぷりかやくご飯」(農林水産省)

注7) 心游舎「加役ご飯 日本の伝統文化を未来へ」(一般社団法人心游舎)

注8) 農林水産省「うちの郷土料理 たけのこご飯」(農林水産省)

注9) 農林水産省「うちの郷土料理 かきまぜ」(農林水産省)

注10) 農林水産省「うちの郷土料理 梅ごはん」(農林水産省)

注11) 農林水産省「うちの郷土料理 たこ飯」(農林水産省)

注12) 農林水産省「うちの郷土料理 栗ごはん」(農林水産省)

注13) 農林水産省「うちの郷土料理 さんまめし」(農林水産省)

注14) 農林水産省「うちの郷土料理 かき飯」(農林水産省)

注15) 農林水産省「うちの郷土料理 かてめし」(農林水産省)