2025/08/27

夏バテ対策に!暑さに負けない食生活をご紹介

夏は、高温多湿の影響で、だるさや食欲不振を感じやすい季節です(注1,3)。こうした夏バテを乗り切るには、毎日の食事の栄養バランスが重要であり(注2)、夏バテを予防するためには食材に含まれる栄養素を正しく理解することが欠かせません。そこで、夏バテ予防の知識に加え、暑い季節でも食べやすく栄養バランスのとれた、夏にぴったりのレシピもご紹介します。

1. 夏を乗り切るには食べ物が大切?夏バテが起きる原因は?

暑いと体力を消耗するうえ、日本の夏は湿度が高く、汗が蒸発しにくい気候です。人は汗を蒸発させて体温調節しているので、蒸発がうまくできずに体に熱がこもると、体温の調節をするために多くのエネルギーを使います。すると、疲労感や睡眠不足、食欲不振につながることがあります(注3)。

さらに、現代における夏バテは暑さによるものだけではありません。暑い屋外とエアコンが効いて冷えた屋内との「温度差」によって自律神経の機能が乱れると、うまく体温調節ができない場合があり、夏バテの症状を引き起こしてしまいます(注2)。

また、そうめんや清涼飲料水、アイスなどの冷たいものばかりを摂取すると、内臓や消化器官に負担がかかります(注2)。冷たい食べ物ばかりに頼らず、温かい汁物や消化の良い食材を取り入れる工夫が必要です(注4)。この夏は、食べ物の力を借りて夏バテを予防していきましょう。

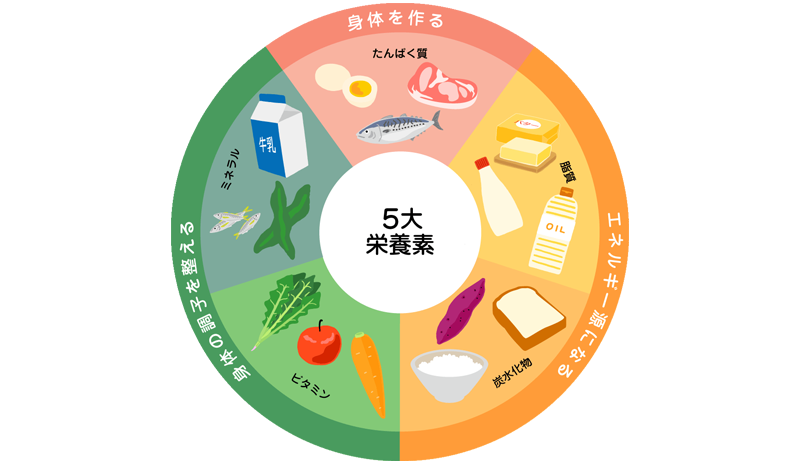

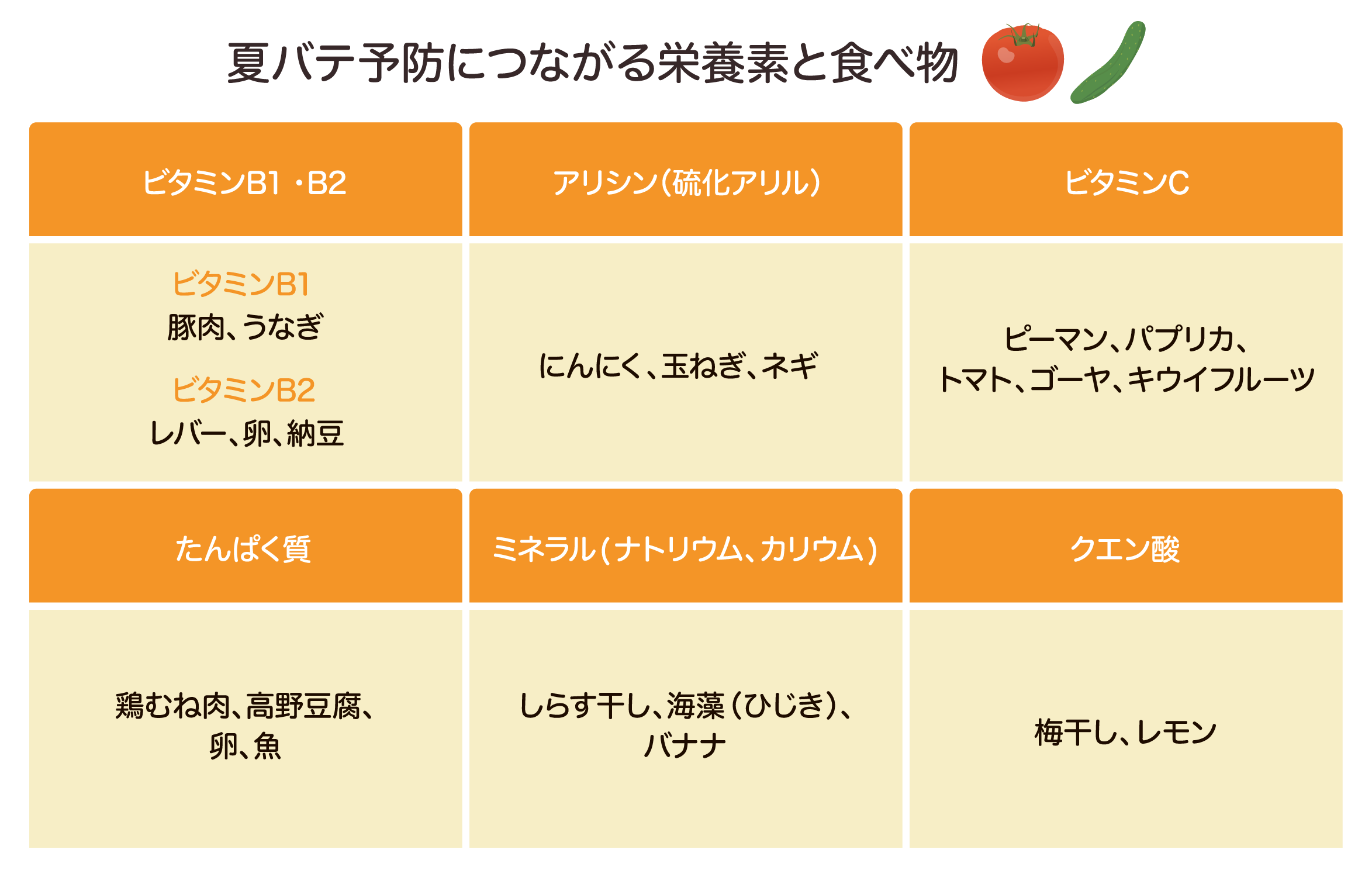

2. 夏バテ予防につながる栄養素

ここでは、夏バテや疲れを予防するために、毎日の食事で積極的に取り入れたい栄養素をご紹介します。それぞれの栄養素を含む食べ物も参考にしてみてください。

●ビタミンB1・B2

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。ビタミンB1が不足するとエネルギー不足になって、疲れやすくなります(注6)。

おすすめの食べ物は豚肉です。豚肉のビタミンB1の含有量は牛肉の8倍程度です(注7)。ほかにも、夏によく食べられるうなぎは、魚介類の中でもビタミンB1,B2だけでなくビタミンA,E,Dも豊富です(注7,8)。

ビタミンB2は、レバーや卵、納豆などに含まれており(注7)、脂質をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。不足すると、肌荒れや口内炎を引き起こしやすくなります(注9)。

●アリシン(硫化アリル)

アリシンは、ビタミンB1の吸収を助ける栄養素です。玉ねぎ、にんにく、ネギなどのニオイの成分として含まれます。ビタミンB1を含む食べ物と組み合わせて食べることで、ビタミンB1の吸収をスムーズにしてくれます(注10)。

●ビタミンC

日焼けを防ぎたいときや、ストレスや病気に対する抵抗力が欲しいときに摂取したい栄養素です(注11)。ビタミンCが豊富なキウイフルーツやパプリカ、ピーマンなどの食べ物から補給しましょう(注7)。暑さによるストレスによっても消費されるため、欠かさず補給するのがおすすめです(注11)。

●たんぱく質

体の筋肉や肌など、さまざまな部分をつくる材料となります(注12)。夏の食欲不振によって摂取量が減ると体力が落ちやすいため、卵類・肉類・豆類からしっかり摂ることが大切です(注7,12)。

●ミネラル(ナトリウム・カリウム)

汗と一緒に流れ出てしまいやすい栄養素で、水分や電解質のバランスを保つ役割があります。汗が多い場合は、水分と共にナトリウム(塩分)やカリウムなどのミネラルを補給するのがおすすめです(注13)。しらす干しやひじきなどの海藻、バナナを意識して摂取しましょう(注7)。

●クエン酸

夏に食欲がない場合は、酸味のある食べ物を活用してみてください。栄養素を体内でエネルギーに変えたり、疲労を回復してくれたりする働きがあります(注14)。また、酸味によって、唾液や胃酸の分泌を高めることができます。酸っぱい食品の代表格である梅干しのほか、レモンなどもおすすめです(注14)。

3. 夏バテ予防になる食べ物

ここでは、夏バテ予防になる栄養素が含まれる食べ物とその食べ方の一例をご紹介します(注2,3,4,5)。食事からできる夏バテ対策として、ぜひ毎日の献立に活用してみてください。

夏バテ予防になる食べ物としては、主に豚肉、うなぎ、高野豆腐などがあげられます。ビタミンB1が含まれる豚肉やうなぎは、冷しゃぶやうな丼といった主菜に。たんぱく質が含まれる高野豆腐や、ビタミンB2が含まれる納豆は、冷やして副菜にしてみてください。ビタミンCが含まれているピーマンは肉詰めやナムルなどにするとおいしいです。にんにくなどの香味野菜を風味づけに加えるのもおすすめです。

クエン酸が含まれているレモンや梅干しを冷やし麺やお茶漬けに加えて爽やかさをプラス。果物は冷やしてそのまま、またはスムージーやドリンクにすれば、食欲が落ちがちな夏でも取り入れやすいでしょう。

4. 夏バテ対策のポイント

ここでは、夏を元気に過ごすために知っておきたい、夏バテ対策を5つご紹介します。

●1日3食規則正しく食べる

食事のリズムを整えると、体内時計が安定し、体の調子が整いやすくなります(注10)。夏は食欲が細くなりがちです。少量でも栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。

●主食・主菜・副菜を揃える

エネルギー源になる主食、たんぱく質源になる主菜、ビタミン・ミネラル・食物繊維を摂れる副菜を組み合わせることで、体に必要な栄養素を過不足なく摂取しやすくなります(注15)。

●温かい食べ物も取り入れる

冷たいものばかり摂取すると胃腸の働きが弱り、だるさや食欲不振につながります(注4)。汁物や蒸し料理など、温かい料理を意識的に取り入れましょう。

●水分とミネラルをこまめに補給する

暑さで汗をたくさんかくと、水分と一緒に塩分などのミネラルも失われます。水やお茶だけでなく、塩分を含むスポーツドリンクや味噌汁などを摂取すると、効果的に水分とミネラルを補給できます。喉が渇く前に、こまめに飲むのがポイントです(注13)。

●旬の食材を取り入れる

旬の食材は、その季節に取り入れたい栄養素を自然に多く含んでいます(注16)。トマトやピーマン、オクラなどの夏野菜を献立に取り入れて、暑さによる食欲不振や疲労回復に役立てましょう(注5)。

5. かつお節で夏を乗り切る!効率よくビタミンやたんぱく質を補給しよう

夏バテ対策でおすすめと紹介した栄養素、ビタミンB1・B2、たんぱく質は、かつお節にも含まれています(注7)。また、食欲が減退しがちな時期に取り入れれば、かつお節の風味豊かな香りと、”おいしい”の素であるイノシン酸のパワーで、おいしさをUPすることができます(注17)。

さっぱりとした豚しゃぶにかつお節をトッピングするなど、夏バテ予防に効果的なビタミンB1を含む食材、豚肉、レバー、うなぎ、大豆製品、魚卵、玄米(注4)を使った料理にかつお節をプラスするのもおすすめです。また、きんぴらなどの副菜にかつお節を混ぜ込めば、おいしくビタミンB1をちょい足しできます。

夏バテ予防に効果的な食材とかつお節を日々の献立に取り入れて、暑い夏を元気に乗り切りましょう。

この記事の監修者

松浦 ひとみ(まつうら ひとみ)

管理栄養士・食生活アドバイザー・栄養教諭

保育園栄養士として献立作成・離乳食・アレルギー対応等を経験。現在は独立し、個別食事指導・記事監修/執筆・メニュー開発等、幅広く活動中。

参考文献

注1) 日本気象庁「日本の季節平均気温」(日本気象庁)

注2) 当別町「夏の暑さに負けない身体をつくろう!」(当別町)

注3) 日本成人病予防協会「夏バテ -クスリになる食材あれこれ-」(日本成人病予防協会)

注4) 茅ヶ崎市「夏バテ予防の食生活」(茅ヶ崎市)

注5) 農林水産省「夏 に お い し い 野 菜 の 魅 力 を 再 確 認」(農林水産省)

注6) 公益財団法人 長寿科学振興財団「ビタミンB1の働きと1日の摂取量」(公益財団法人 長寿科学振興財団)

注7) 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(文部科学省)

注8) 農林水産省「ウナギに関する疑問」(農林水産省)

注9) 公益財団法人 長寿科学振興財団「ビタミンB2の働きと1日の摂取量」(公益財団法人 長寿科学振興財団)

注10) 埼玉県国民健康保険団体連合会「夏バテを防止に役立つ3つの栄養素」(埼玉県国民健康保険団体連合会)

注11) 公益財団法人 長寿科学振興財団「ビタミンCの働きと1日の摂取量」(公益財団法人 長寿科学振興財団)

注12) 厚生労働省「たんぱく質」(厚生労働省)

注13) 日本高血圧学会「夏の日常生活における水分と塩分の摂取について」(日本高血圧学会)

注14) 京都市教育委員会「『酸味』のあるものが」(京都市教育委員会)

注15) 厚生労働省「食事バランスガイド」(厚生労働省)

注16) 古賀市「食材の旬とは」(古賀市)

注17) うま味インフォメーションセンター「かつお節とは」(うま味インフォメーションセンター)

(参照:2025.08.22)