2025/07/17

カレーの魅力を徹底解剖!日本で進化したカレー文化とは

日本の食卓に欠かせないカレーは、長い歴史の中で独自の進化を遂げてきました。海外から伝わった後、日本ならではのアレンジが加えられ、いまや、国民食として親しまれているカレー。今回は、日本のカレー文化や歴史、地域ごとの特色を解説し、進化を遂げたカレーやレシピを紹介します。

1. カレーの歴史と日本への伝来

カレーはインド発祥の料理で、19世紀にイギリスを経由して日本へ伝わりました。西洋料理のひとつとして紹介され、次第に、日本人の味覚に合わせ、小麦粉でとろみをつけたカレーが誕生しました(注1)。このスタイルが「カレーライス」として定着し、現在では国民食となっています。

カレーが日本で広く普及した背景のひとつは軍隊での採用で、明治6(1873)年には、陸軍幼年学校で土曜日の献立にカレーが提供されていました。

また、明治9(1876)年には、札幌農学校でクラーク博士が「ライスカレー」を推奨し、こうした動きも普及のきっかけといわれています(注2)。

海軍では、栄養価が高く調理が簡単であることから、乗組員の食事に採用されました。この「海軍カレー」は、現在でも、神奈川県横須賀市で親しまれている名物料理です(注3)。昭和23(1948)年には学校給食にカレーが導入され、その記念として、1月22日が「カレーの日」と制定されています(注4)。

2. カレーと日本文化の関係性

カレーは、家庭料理としても長く愛されてきました。明治時代では、初めは輸入したカレー粉から作られていましたが、明治38(1905)年頃には国産のカレー粉が登場。その後、昭和25(1950)年には固形の即席カレールゥが発売され、家庭で簡単にカレーを作れるようになりました(注2)。

昭和30年代以降には缶詰カレーが、昭和43(1968)年になると世界初の市販レトルトカレーが日本で登場しました(注1,2)。手軽においしいカレーが作れるようになったことで、多くの人がカレーを食べるようになり、平成22(2010)年になると、日本人は、1カ月に約4皿ものカレーを食べていると換算されるほど身近な料理に発展していきました(注5)。

また、地域ごとに特色のあるカレーが生まれ、それぞれの食文化と融合しながら進化を遂げてきました。たとえば北海道ではスープカレー、石川県金沢市では濃厚なルーが特徴の金沢カレーが親しまれています(注6,注7)。

カレーは、学校給食にも広く取り入れられています。栄養価の高さと調理のしやすさはもちろん、一皿でごはん、野菜や肉などをバランス良く食べられるため、給食の献立としての定着が進みました(注8)。カレーに使われる香辛料は、香りや風味を活かすことで、塩分を控えめにしながらも満足感のある味付けにできるため、減塩にもつながります(注2)。

地域によっては、特色ある具材を取り入れた給食カレーが提供され、各地の学校で独自のアレンジが加えられているようです。最近では、給食に白米ではなくナンが一緒に出ることもあります(注9)。

3. だしとカレーの融合と進化

日本では、カレーと日本の食事の基本であるだしを組み合わせた料理が生まれ、日本の食文化と融合しながら進化を遂げています。その代表例が「カレーうどん」で、明治37(1904)年に東京のそば屋が考案したといわれています(注10)。

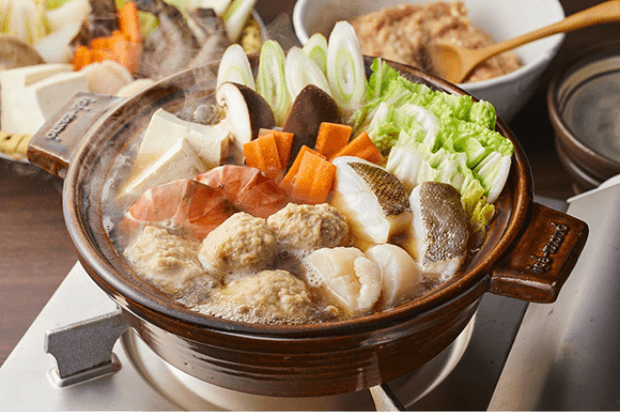

特に、かつお節や昆布の合わせだしを日常的に使う関西地方では、カレーにもこれらのだしを活かしたレシピが多く見られ、カレー専門店では、特製の和風だしを活かしたカレー鍋も人気を集めています(注11)。近年では、カレー味に仕立てた鍋用スープなども販売され、カレー鍋は全国的に知られる人気メニューとなっています。

日本のカレーは、長い歴史の中で進化し、地域ごとに特色あるさまざまなメニューが生まれました。学校給食にも取り入れられ、栄養バランスの良さと手軽さも魅力です。ぜひ、ご家庭でもさまざまなカレーを楽しんでみてください。

この記事の監修者

郡元 奈識

(こおりもと なつき)

管理栄養士・発酵食品ソムリエ

約10年、企業勤務にて乳幼児食やアレルギー対応食、アスリート食などに従事し、独立。現在は認可保育園で献立提案や食育支援を行いつつ、企業へのレシピ提供や商品開発にも携わっている。双子の育児経験を活かし、子育てママ向けにレシピや食育情報も発信中。

参考文献

注1) 全日本カレー工業協同組合「カレーとは?」(全日本カレー工業協同組合)

注2) 全日本カレー工業協同組合「カレーのヒミツ (カレーの歴史、文化、効用 など)」(全日本カレー工業協同組合)

注3) 農林水産省「うちの郷土料理 – 横須賀海軍カレー」(農林水産省)

注4) 全日本カレー工業協同組合「地産地消の学校給食」(全日本カレー工業協同組合)

注5) 全日本カレー工業協同組合「数字で知るカレー」(全日本カレー工業協同組合)

注6) 札幌観光協会「札幌3大グルメの魅力に迫る」(札幌観光協会)

注7) 金沢カレー協会「金沢カレーとは?」(金沢カレー協会)

注8) 全日本カレー工業協同組合「学校給食とカレー」(全日本カレー工業協同組合)

注9) 農林水産省「ふるさと給食自慢」(農林水産省)

注10) 日本カレーうどん協会「カレーうどんの歴史」(日本カレーうどん協会)

注11) 関西・大阪21世紀協会「大阪鍋物語-宮がみ屋のカレー鍋」(関西・大阪21世紀協会)

(参照:2025.07.15)