2024/05/14

おにぎりはいつからある?地域による形の違いや定番具材の起源もご紹介!

「おにぎり」は日本のソウルフードとして親しまれており、梅や鮭、おかかなど様々な具材で楽しむことができます。片手で手軽に食べられ、持ち運びもしやすいことから、お弁当にもよく利用される定番の食べ物です。しかし、おにぎりの歴史や形の違い、具材の起源について知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「おにぎり」の起源と歴史や、おかかとしてお馴染みのかつお節とのおいしい組み合わせについてご紹介します。

1.おにぎりの起源と歴史

おにぎりは弥生時代にすでに食べられていたと考えられており、弥生時代の遺跡からは、もち米を蒸して固めて焼かれたおにぎり状の「チマキ炭化米塊」が発見されています。奈良時代には、「風土記」の中の「常陸国風土記」に“握飯(にぎりいい)”という言葉が記述され、平安時代には蒸したもち米を握り固めた“屯食(とんじき)”が存在したことが確認されています。

その後、戦国時代や江戸時代には、携行食としておにぎりが広く普及していきました(注1)。

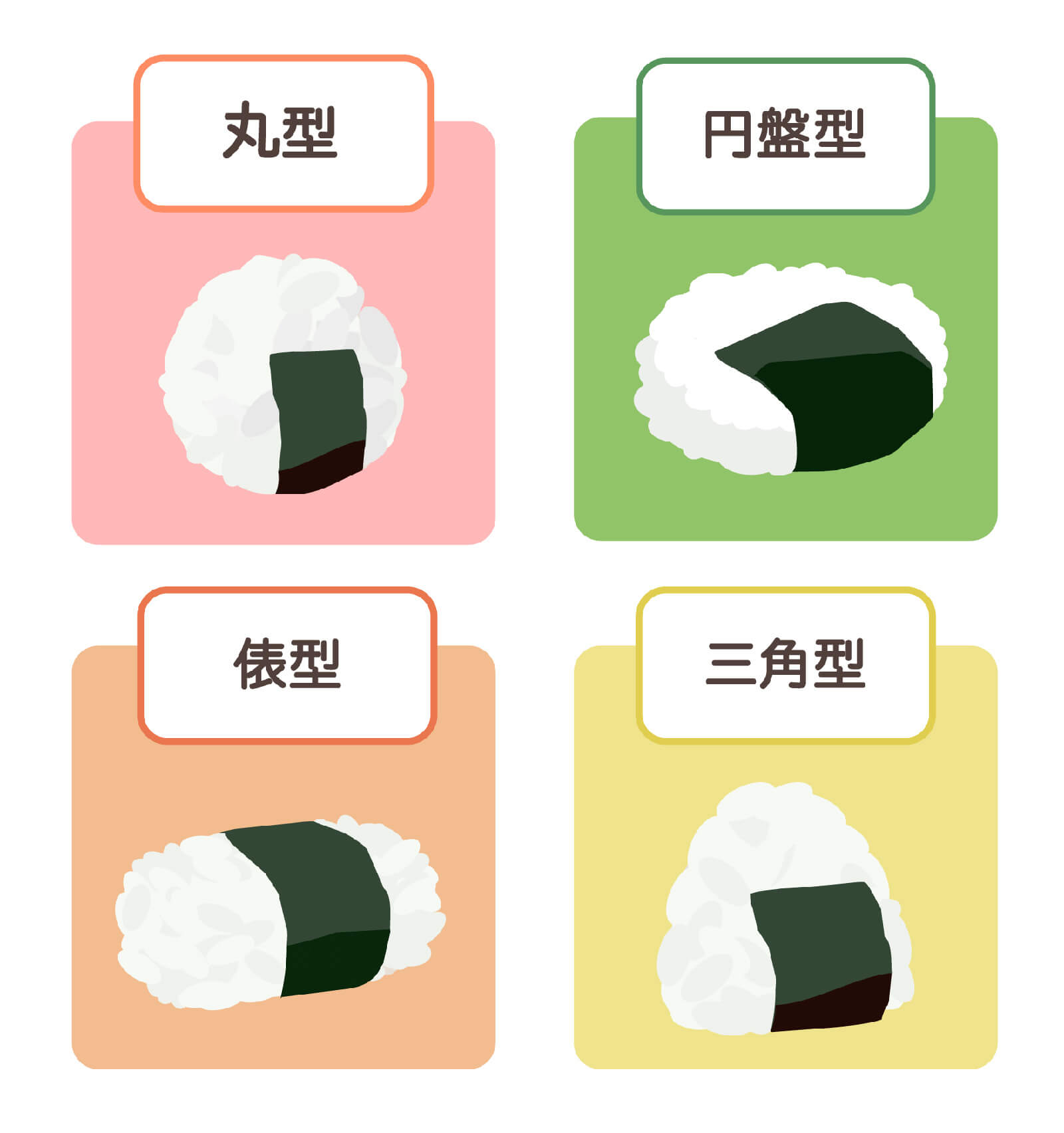

2.おにぎりの形状は大きく4パターン!

おにぎりの形状は、大きく4つに分けることができます。

・丸型

かつてはおにぎりの主流であり、江戸時代には野菜くずを混ぜ込んだ「かて飯」が丸く握られ、農作業の合間に食べられていました。中部地方を中心に、四国、中国、九州、そして全国へと広まった庶民のおにぎりです。

・円盤型

主に東北地方の日本海側から、北陸地方にかけての雪深い地域で見られる焼きおにぎりに多い形状です。火が通りやすいように平たい形状が特徴です。

・俵型

関西地方で主に見られる形状で、大阪などの町民文化が栄えた地域で生まれたとされています。歌舞伎などの幕間に食べる「幕の内弁当」に合わせて作られ、小ぶりで箸でつまみやすい形になったと言われています。

・三角型

今では一般的なおにぎりのイメージである三角型ですが、もともとは東海道の宿場町周辺でよく見られたローカルなおにぎりでした。持ち運びに便利な形状が特徴とされています。

<豆知識:~三角型おにぎりが広まったのはコンビニの影響!?>

三角型のおにぎりが広まったのは、昭和53年にコンビニエンスストアでの販売が始まったことがきっかけ。その後、全国的に広まり、今ではおにぎりの約9割がこの形状を採用しています。

3.おにぎりに海苔はいつ頃巻かれた!?

海苔は古くから利用されてきましたが、現在のように板海苔が登場したのは、養殖が盛んになった江戸時代ごろからのようです。天明年間(1780年代)には海苔巻きずしが広まりましたが、当時は高級品であり、日常の食べ物ではありませんでした。江戸の風俗を考証した「守貞謾稿(もりさだまんこう)」(1853年)によれば、京や大阪ではゴマまぶしの握り飯が一般的で、海苔を巻く習慣は触れられていません。おにぎりに海苔を巻く習慣が始まったのは、第一次世界大戦後に海苔の生産量が激増したことがきっかけだったとされています(注2)。

4.おにぎりの代表的な具材を振り返ろう!

おにぎりの代表的な具材には、梅、鮭、昆布、ツナマヨなど、さまざまなバリエーションがあります。これらの具材は、おにぎりに独自の風味や食感を与えます(注3)。

・梅

梅干しがおにぎりの具材に使用されるようになった背景には、鎌倉時代の「承久の乱」が関係していると言われています。後鳥羽上皇が朝廷への権力奪還を目論んでいた際、鎌倉幕府の初代将軍である源頼朝の妻、北条政子が幕府側の武士や農民に当時貴重な米や梅干しを与え、20万もの兵を集めて、朝廷軍を鎮圧しました。この出来事がきっかけとなり、梅干しがおにぎりの具材として全国に広まりました。梅干しは塩味が強く、クエン酸が含まれているため、腐敗をある程度抑える効果があり、携帯食でもあるおにぎりに入れるのは理にかなった組み合わせとされています。

・鮭

鮭は比較的手軽に収獲できることから、昔から塩漬け、みそ漬け、粕漬けなどで保存されてきました。漬けると適度に水分が抜け、塩気が防腐の役割を果たすため、おにぎりの具材として適しています。大きくほぐしたり、フレーク状にして混ぜたり、野菜の漬物と組み合わせたりすることができます。

・昆布

昆布は奈良時代以前から朝廷に献上され、乾燥技術の発展により江戸時代には北海道から大阪へ運ばれました。その後、鹿児島、沖縄、中国への輸出も行われました。そして、この輸出経路は「昆布ロード」として知られ、昆布の普及に貢献したとされています。おにぎりの具材としては、だしをとった昆布を再利用するという庶民の知恵から、ぴったりの具材になったようです。昆布には利尻、羅臼、日高などさまざまな種類がありますが、おにぎりには、産地銘柄を問わず刻んでトッピングしたり、混ぜ込んだりして親しまれています。

・ツナマヨ

サンドイッチの具材がおにぎりになったツナマヨ。このアイデアは、ツナを製造する会社従業員の娘さんがツナとマヨネーズを混ぜ、ご飯にのせて食べたところ、おいしかったことから広まりました。昭和58年にはコンビニエンスストアのおにぎりの具材として採用されています。

5.かつお節(おかか)も人気具材のひとつ!

かつお節は漁業が盛んな地域で保存技術が進み、日本の代表的な保存食として成長しました。そして、昭和半ばまで各家庭で専用の削り器が使われ、現代では花かつおやかつおパックなど小分け包装されたものが主流です。薄く削ったかつお節は、だしを取るのに使われるだけでなく、おにぎりの具材としても親しまれていました(注3)。

<豆知識:どうしてかつお節は、“おかか”って呼ばれるようになったの!?>

「おかか」の語源については、室町時代に初めてかつお節が製造された際、かつお節を「かか」と呼んでいたとされます。それを宮中の女官たちが丁寧に「お」をつけて「おかか」と呼ぶようになり、この呼び方が定着したとされています(注1)。

6.かつお節とおにぎりのおすすめの合わせ方

かつお節はおにぎりと相性抜群。混ぜたり、まぶしたり、具材に入れたりするだけで、おいしいおにぎりができます。

・おにぎり全体に混ぜる場合

大きく削った薄削りの花かつおをおにぎりに混ぜると、食べ応えが増し、風味が全体に行き渡ります(注3)。

・中に入れる場合

おにぎりの具材として利用する際は、細かく削られたかつお節をしょうゆと合わせておかかにするのが良いでしょう。

<ワンポイントアドバイス>

かつお節は、だしをとった後のだしがらを再利用するのもおすすめです。その際は、鍋やフライパンで軽く炒ってからおにぎりに混ぜると、風味が一層引き立ちます。

この記事の監修者

横川仁美

食と健康・美容を繋ぐ「smile I you」代表

管理栄養士×お味噌汁レシピ研究家

管理栄養士を取得後、保健指導や重症化予防、ダイエットサポート、電話相談のカウンセリング等を通して、のべ2000人の方の食のアドバイスに携わる。

現在は、コラム執筆・監修、レシピ作成、オンラインでのダイエットカウンセリングを中心に活動。目の前の人の「今」、そして「これから」を大切にした食の提案を目指している。HP: https://yokokawa-hitomi.com/

脚注:

注1) 一般社団法人おにぎり協会「おにぎりの歴史」(一般社団法人おにぎり協会)

注2) 横浜市歴史博物館(監修)『おにぎりの文化史: おにぎりはじめて物語 (視点で変わるオモシロさ!)』(河出書房新社、2019)

注3) 一般社団法人おにぎり協会(監修)、尾田 衣子(監修)『一般社団法人おにぎり協会公認 おにぎりの本』(辰巳出版、2019)

(全て参照 2024.04.04)